“早临床、多临床、反复临床”

8月5日,人社部、国家卫健委、国家中医药局联合发布改革意见,首次为临床实践导向的职称评定设立具体指标:临床工作量是晋升“门槛”——包括门诊工作时间、收治病人数量、手术数量等;从4个维度评价质量——分别是技术能力、质量安全、资源利用、患者管理。

近年,要求在晋升方面破除“唯SCI论”成为医生界的主流声音,意见中从指标上体现了这点:申报必要条件不能包括论文、科研项目、获奖情况、出国(出境)学习经历、博士学位等。在职称评审和岗位聘任各个环节,不得把论文篇数和SCI等作为前置条件和评审直接依据。

此外,对在国内和国外期刊发表的论文要同等对待,鼓励更多成果在具有影响力的国内期刊发表。不得将人才荣誉性称号与职称评审直接挂钩。

据悉,相关部门自2017年来就对卫生职称问题进行专题研究,赴各地调研,“以临床为重点,创新性地提出了高级职称可操作、可量化的评价指标”。

再谈破“唯SCI”倾向,立指标引医生回归临床

“医学是一门实践科学,要有丰富的临床实践经验、经过长时间积累才能保证医疗质量和医疗安全。而职称是引导行业人才队伍发展的‘指挥棒’。”相关部门在针对此次发布意见答记者问时提到。

意见中既有“破”,又有“立”:要求破除唯论文、唯学历论倾向;提出临床工作评价指标,分数量和质量两个方面,具体如下:

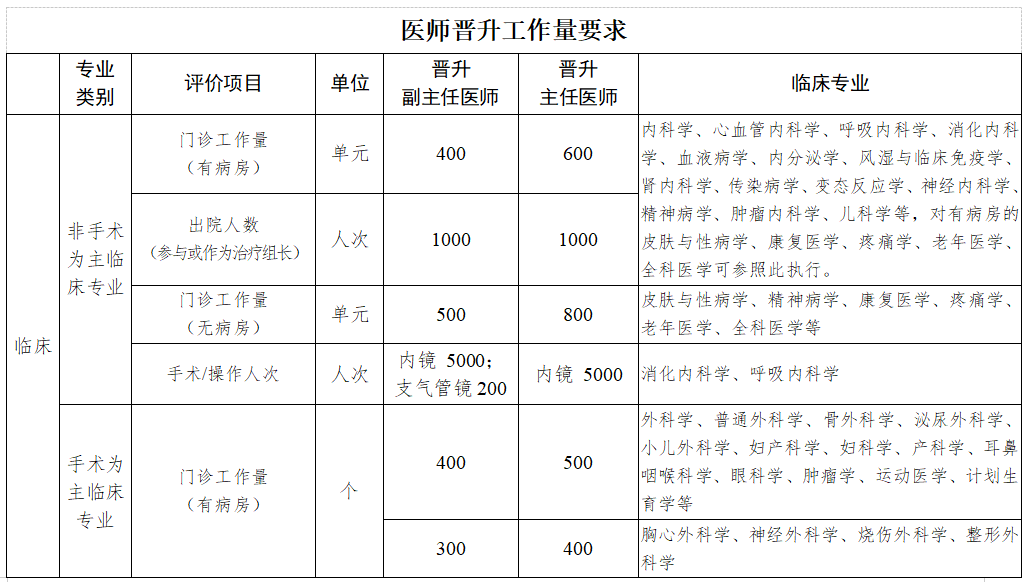

1.数量是申报条件,即“门槛”:门诊工作时间、收治病人数量、手术数量等。

2.质量从四个维度进行评价:分别是技术能力、质量安全、资源利用、患者管理维度。指标包括诊疗疾病覆盖范围、开展手术或操作的覆盖范围、单病种诊疗例数、平均住院日、次均费用、并发症发生例数等。

评价将以病案作为载体,并将探索引入患者对医生的评价指标。

《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》附表《医师晋升工作量要求》部分内容

相关部门在答记者问时还提到,将临床中级职称与住院医师规范化培训制度相衔接,鼓励医学生“早临床、多临床、反复临床”,进一步巩固住院医师规范化培训制度,提升医生临床工作水平。

对于公共卫生医师,则重点考核公共卫生现场处置、健康教育和科普等能力;对中医药人员重点考察其诊疗能力、处方运用以及师带徒等情况。

意见规定不将科研论文作为必要条件,那么在临床工作之外,是否还有其他可供参考的指标?

意见的答案是实行“成果代表作制度”:临床病案、手术视频、护理案例、流行病学调查报告、应急处置情况报告、论文、卫生标准、技术规范、科普作品、技术专利、科研成果转化等均可作为业绩成果代表作参加评审。

此外,还要将医务人员“在重大自然灾害或突发公共卫生事件中的表现”作为重要考核内容,以及是否利用职务之便牟取不正当利益、是否学术或职称考核造假等。

基层医生不考外语,不受意见中临床工作量限制

意见的6条主要内容中,有一条是关于“鼓励人才向艰苦边远地区和基层一线流动”,在考评上予基层医生诸多倾斜,具体包括:

1.对基层卫生专业技术人员的论文、科研和职称外语不作要求。

2.考虑到基层卫生专业技术人员的工作实际,其不受意见规定的门诊工作量、手术人次等条件限制。

3.对长期在基层服务、业绩突出、表现优秀的卫生专业技术人员,可适当放宽学历要求,同等条件下优先评聘。

4.凡在乡镇卫生院、社区卫生服务机构工作的医师、护师,可提前一年参加相应专业的中级卫生专业技术资格考试。

此外,对基层医生还可以实行“定向评价、定向使用”,取得的职称限定在艰苦边远地区或基层有效。

对于要晋升为副高级职称的医生,意见也提出了基层经验的硬性要求:应当有累计一年以上在县级以下或者对口支援的医疗卫生机构提供医疗卫生服务的经历。

民营医院医生在考评上是否享有同等待遇?意见的答案是肯定的:社会办医卫生专业技术人员在职称申报、评审方面与公立医疗机构卫生专业技术人员享有同等待遇,不受户籍、人事档案、不同办医主体等限制。

以及,在内地就业的港澳台卫生专业技术人员,以及持有外国人永久居留证或各地颁发的海外高层次人才居住证的外籍人员,都可按规定参加职称评审。

“卫生职称制度改革涉及广大卫生专业技术人员的切身利益,政策性强、涉及面广。”意见发布部门指出,各地要高度重视,明确工作职责,确保改革平稳顺利推进。

—END—

来源:医学界智库