眼库管理规范

为规范眼库建设,明确眼库管理要求,保障捐献角膜质量和医疗安全,维护人民群众健康权益,制定本规范。本规范是医疗机构设立和管理眼库的最低要求。

本规范所称眼库是指在医疗机构内设置,从事公民逝世后捐献角膜的获取转运、保存处理、质量评估和启动分配的组织或机构。医疗机构设置眼库后应当向省级卫生健康行政部门备案。

一、医疗机构基本要求

(一)设置要求。医疗机构设立眼库应当与其功能、任务和技术能力相适应。眼库设置应当独立于角膜移植科室。

(二)技术能力。医疗机构应当具有省级卫生健康行政部门核准登记的眼科诊疗科目,在省级卫生健康行政部门备案后已开展同种异体角膜移植技术。

(三)场地和设备。眼库应当配备单独的办公室、实验室和角膜保存室等,总使用面积不小于60平方米。配备必要的办公设备,包括电脑及网络、专用电话和传真机等。眼库实验室及角膜保存室应当配备超净工作台、4℃恒温冰箱、裂隙灯显微镜、角膜内皮反射显微镜等基本设备。

二、人员基本要求

眼库应当配备开展角膜获取、角膜保存维护处理、角膜质量管理与控制、数据报送、角膜转运等工作相关的人员。

(一)医师。获取角膜应当由医师实施。眼库应当配备经培训具备角膜获取、评估等技术能力的医师,负责角膜获取等工作。其中,具备中级以上专业技术任职资格的医师不少于2人。

(二)质量控制人员。眼库应当配备具有中级及以上专业技术任职资格的眼科角膜疾病医师或技师,专职负责捐献角膜的质量检查和评估。

(三)数据报送人员。眼库应当配备专兼职医师、技师或护士,负责角膜获取与分配相关数据报送、有关信息系统操作等。

(四)技术人员。眼库应当配备经培训具备眼库相关操作技术能力的技术人员,负责角膜保存维护等工作。其中,中级以上专业技术任职资格的技术人员不应少于2人。

三、眼库管理基本要求

(一)管理制度。眼库应当有完善健全的管理制度,按照眼库操作技术指南进行标准操作,建立完整的质量管理记录。

(二)培训及考核。眼库应当每年组织眼库操作技术培训,内容应当包括捐献角膜获取、保存处理、质量评价等,并进行考核。

(三)质量管理与控制。眼库应当制订眼库质量控制要求,配备相应的检测设备,掌握检测方法,根据眼库质量管理与控制指标开展质量管理与控制工作。

(四)操作基本要求。

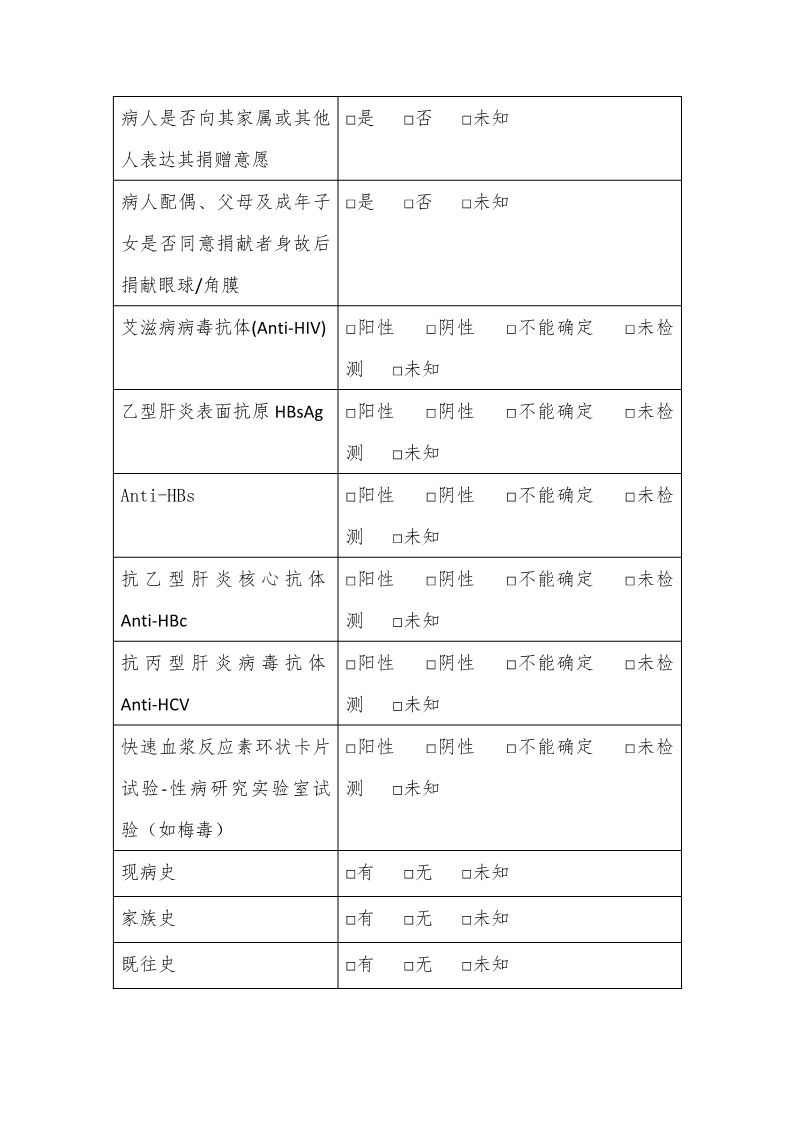

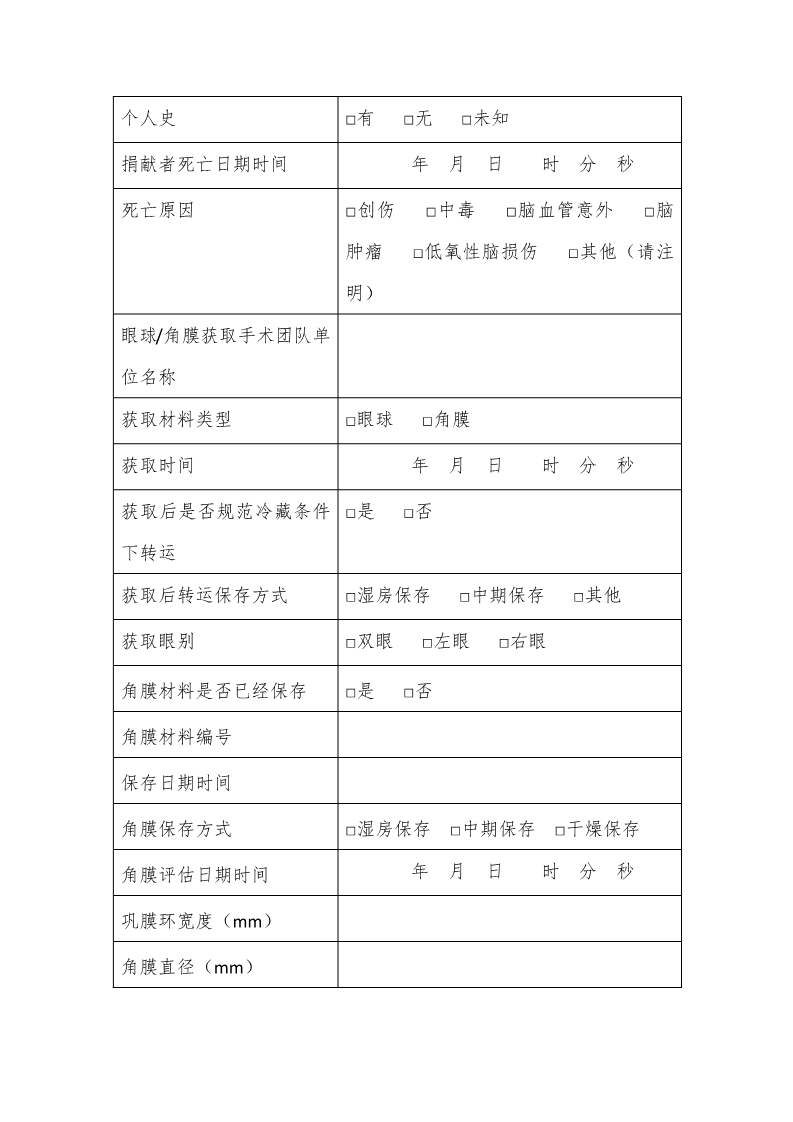

1.捐献者评估。依据《眼库操作技术指南》,对捐献者现病史、既往史、家族史、个人史、疾病诊断及死亡原因、各种化验报告及病理学报告、治疗经过及特殊用药情况、眼部病史及检查结果进行综合评估,确定是否符合角膜捐献标准。

2.角膜获取。捐献角膜获取前应当获得捐献者或其近亲属的同意并签署知情同意书。捐献角膜应当由医师在无菌状态下获取。角膜获取结束后应当对捐献者进行遗容的整复,尽可能恢复至角膜获取前状态。具体操作方法遵循《眼库操作技术指南》流程。

3.角膜运输和保存。角膜运输和保存应当按照《眼库操作技术指南》执行。

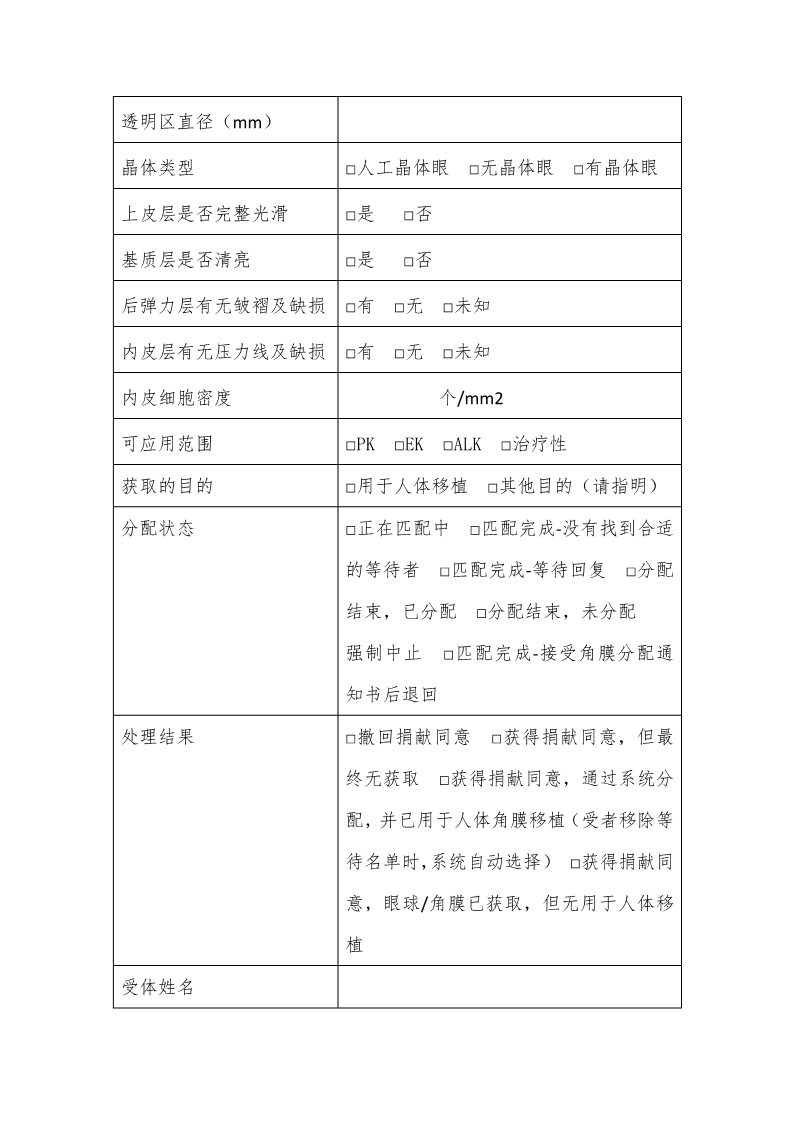

4.角膜质量评估。所有用于临床手术的角膜术前必须进行大体检查、裂隙灯显微镜检查、角膜内皮镜检查、实验室检查等,根据检查结果,对角膜进行质量评估。

5.标识。应当使用醒目和不易褪色的标识在每个保存角膜的外包装进行标注。该标识至少包含角膜的编号、保存日期和时间及保存方法。

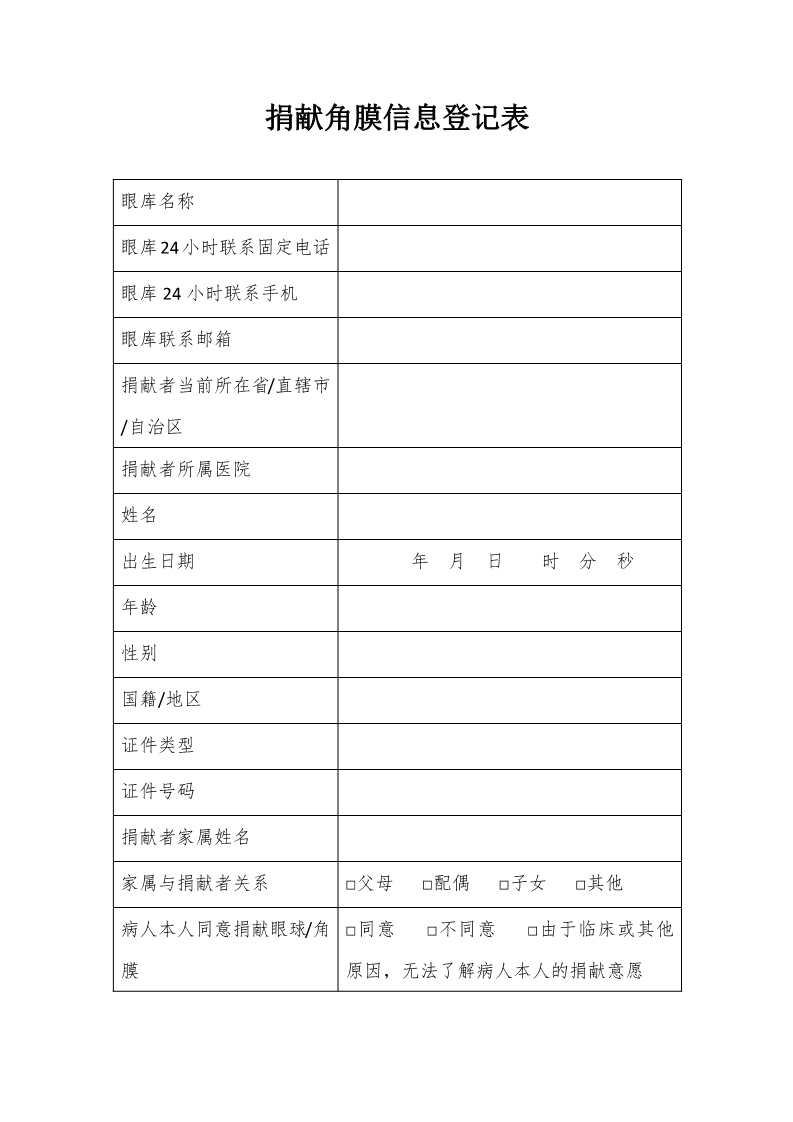

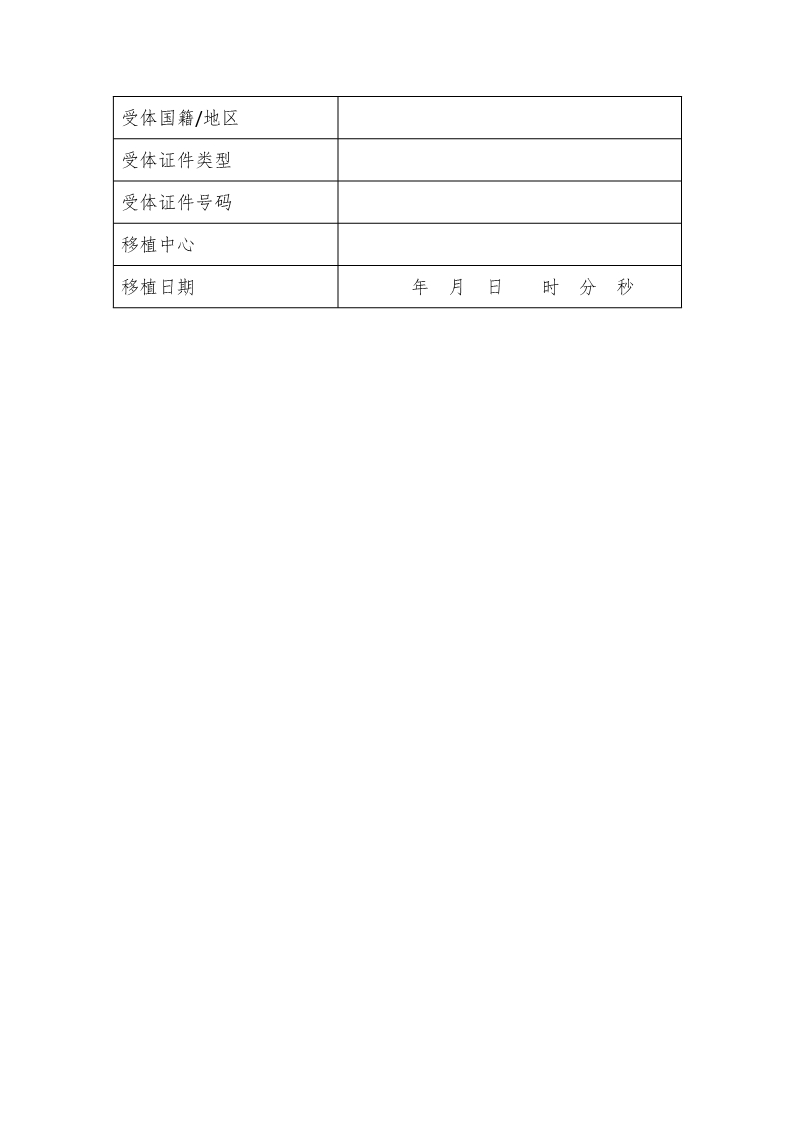

(五)角膜信息数据记录。眼库应当建立病例信息数据库,详细记录保存角膜有关信息(可参考附表),并向接受角膜的医疗机构提供相应的信息。角膜分配完成后,眼库应当及时记录接受者个人信息、手术信息和随访信息等。